有机建筑--永不过时的建筑主张

2022-04-22 点击量:302

传统意义上,有机建筑可归为一个现代建筑流派,其代表人物是以沙利文、赖特为首的一群美国建筑师。该流派认为建筑的形式、构成都可以从自然中获得启示,应当从内在因素出发,但这并不是简单地模仿自然界的生物。“有机建筑”含义更注重的是从自然中汲取有生命力的形式,根据空间特有功能、条件,形成一个可以贯穿建筑每一个细节的理念,使得建筑成为一个互相支持、不可分割的整体。对于同学们来说,“有机建筑”又能给我们的作品集项目带来什么新颖的借鉴点呢?本篇文章让我们一起从“有机建筑”的哲学含义出发,结合具体案例了解“有机建筑”的切入点和设计要点~

“有机建筑”这个理论相较于近些年建筑圈热度很高的“TOD”、海绵城市、交互建筑等话题,略显“old school”,搜索出来的许多涉及“有机建筑”的表现手法仿佛局限于在设计建筑时结合景观,营造“建筑是自然地从土地里长出来”的感觉仿佛也是停留在空喊口号的阶段。其实,“有机建筑”在今天有着更广泛的含义。任何体现出“有机体”的特质的建筑都可以说是受到了“有机”的影响。

Doolittle House,by Frank Lloyd

Doolittle House,by Frank Lloyd

“凿户牖以为室,当其无,有室之用,故有之以为利,无之以为用。”——老子

上面这句话出自《道德经》,意思是建筑如果没有门窗等凿开的地方可以进出、通风、采光,就无法正常使用,其实这也是从哲学层面说明“有”和“无”的关系是相互依存的、相互作用的,有时候那些不易觉察的细节起到了至关重要的作用。

要明确“有机”在“有机建筑”这个词组中指的不是生物学上的“有机”,相反,它是从生物学科中引用来的。“organic ”一词指的是“integral”(使一个整体完整的必要; 必不可少的;根本的)或“intrinsic”(自然归属的)。

有机建筑(Organic architecture)设计的要点可以从以下四个角度出发:汲取自然肌理、对一些基本形态进行有机组织、让建筑不露痕迹地融入环境、让空间根据功能需求相互交融与妥协。接下来,小编将从这四个方面给大家详细介绍一些案例,希望能给正在阅读文章的你一点启发。

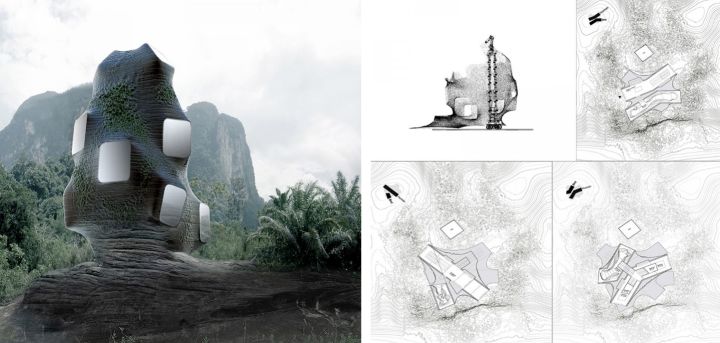

01 汲取自然肌理——与一只金丝燕做邻居

从自然中汲取的可以不只是生物的外形特征,还有它们的机体性质和固有运作原理。

这是一个由Territories/M4发起的人与金丝燕共生的住房项目。项目位于泰国一处植被茂盛的山坡上,建筑采用的钢结构并在外表面围合了网眼状的生物膨化泡沫,窗户使用银色涂层的层压玻璃,在防止紫外线的侵入同时也通过反射周围景观达到与环境融合的目的。

整个建筑中,人类所在的主要活动区域窗户是透光的,这样和煦的阳光可以透过窗户照射进室内,而在属于金丝燕的活动空间,窗户的玻璃被涂上了一层保护膜,这种保护膜反射自然光,这也就导致了空间阴暗潮湿——这就是金丝雀筑巢所需要的环境。这种提取各种不同使用者(包括通常不被考虑的其它非“高级动物”,金丝燕)生活环境的要素并将其应用到建筑设计上的手法值得我们学习。

3d打印的模型

3d打印的模型

MMYST试图将“环境生物学、社会生物学和精神生物学”与建筑设计结合到一起,同时人类与鸟类为了相互的利益共生共存,形成了有机整体,相互依存。

建筑生长过程

更值得一提的是,建筑的生成过程宛如一棵植物缓缓从地里生长出来,又仿佛金丝燕一点点将燕窝编织建造,这个建筑本身就是一个对自然界的有力回应。

02 基本形态的有机组织——自给自足的农场住宅

空间序列的形成取自一些自然基本形态,圆、三角形、矩形,甚至拱形,在形成韵律之后,其本身就通过有机组织形成了“整体”。

这是一个由 Studio Precht研发的模块建筑。这栋高层建筑是由简单的A字模块组成,大量种植空间的加入使得居民与农业被这栋建筑联系起来。

建筑立面效果图

建筑立面效果图

每一个A型模块都可以承担起居住和种植的双重功能,同时,住户们可以对自己的居住空间进行设计——有多种构建可供选择:种植单元、废物处理单元、水处理单元、太阳能供电单元等。

A型单元

A型单元

由于大量作物的种植,二氧化碳被在这栋建筑中转化为人体可食用的有机物,从而达到了完成城市中碳元素有机循环的目的。实际上,这栋建筑本身还带有许多基础设施空间。下图是建筑中包含的贸易市场和教育空间。

农贸市场

农贸市场

从农贸市场向窗外看,便能看到正在发芽、长叶、开花、结果的作物。这种与自然界的紧密联系,也正是现在居住在城市的人们所缺乏和所期待的。

教育空间

教育空间

这个项目是将建筑视为自然的一部分,通过种植空间的打造来完成与自然的互动与融合。作物在生长着,人类在生活着,在一年四季的轮回中完成着生命体所需要经历的一切过程,同时,在这个过程中,建筑本身也仿佛被寄予了生命,在自然界中完成着它的使命。

使用场景

使用场景

这栋建筑的哲学含义也非常深厚,“道生一,一生二,二生三,三生万物”。生命就是从一个小小的细胞开始,通过各种有机的组合,形成了共同作用的器官、系统,最后形成了生命体。有机建筑所追求的,又何尝不是这种取自自然,相助相生的演进过程呢。

农场垂直生长过程

其实,在作品集里的方案设计中,我们可以为我们的建筑需找一个哲学寓意,这会使得建筑更具有深度,加上与自然人文社会的现状的分析,小编相信你能做出一个具有人文主义关怀的有趣建筑。

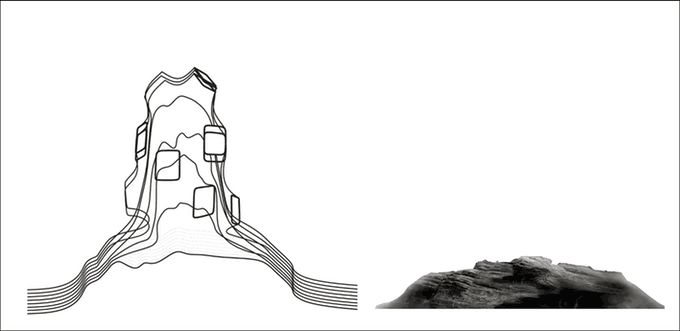

03 融入环境——破土而出的“风景”

这是由Arkitema建筑事务所设计的Mols Bjerge国家公园游客中心。整个建筑匍匐在大地表面,与远处的灌木相呼应,又如一个底座稳稳拖住了不远处的Kalø城堡遗址。与其说它是建造在这优美风景中的一个建筑,倒不如说它是这迷人景色的蔓延。

建筑内包含了展览区域和一个餐厅,为各种人群提供了一个休憩、观景的场所。该游客中心有两层:上层空间主要是储物柜、餐厅、卫生间和观景台,这一层全年都是开放的;而下层则被设计成了展览区域,主要向来此地参观的游人、学生、社会团体介绍关于Mols Bjerge国家公园的一些知识。

大台阶贯穿上下两层将它们相连,同时这些台阶也延伸到了室外——人们可以在上面一边享受新鲜空气一边开party、野餐。

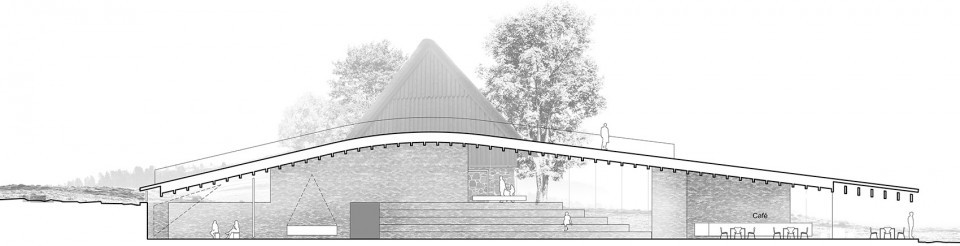

从这张剖面图可以看到,建筑的主体位于半地下,大面积的玻璃向公园开放,而广阔的观景看台为游人提供了休息的位置。

这个立面可以看到,建筑就像是古城堡遗址伸出来的一条触须。晚宴着伸向水面,缓缓上升的屋顶允许游客走上这“人造地形”上。

其实这个建筑的平面功能并不复杂,但是它所处的自然环境决定了它应当为了配合周边的环境而做出一些形态上的迎合。这种取形自山丘的设计手法并不少见,我们在作品及设计中也不妨把它作为一个“出发点”和“思考线索”,而不是方案的“亮点”,内部空间的设计也可以更加复杂,这样才不会显得简单。

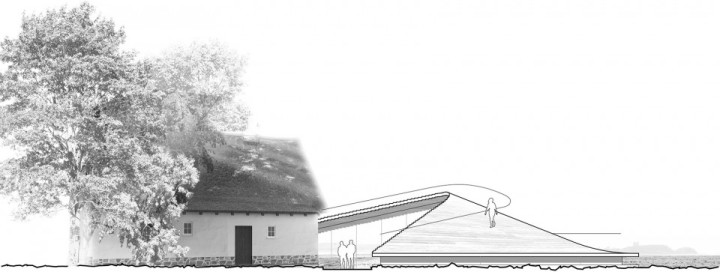

04 相互交融与妥协的空间——一栋建筑or一个机器?

“Form follows the function,This is a law”,正如沙利文所提出的那样,形式追随功能。但是我们也要注意的是,骨架并非是最后的人形,功能与建筑的关系也是如此,单纯的功能空间罗列毫无意义,而“Less is more”这个听起来很酷的宣言也只是在启示我们不要画蛇添足。

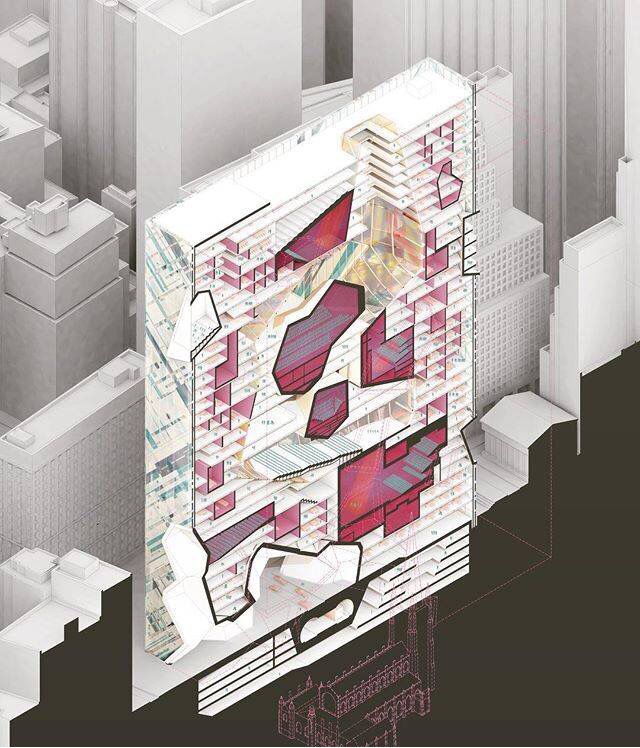

下面带来的两张图并不是实际项目,第一眼看过去,它们的共同特点可能就是给人“夸张、天马行空”的感觉。但是,仔细研究这些图又可以发现,这些建筑的空间都相互配合的如此融洽,每一个空间仿佛都在自由生长而又达成了公平的协议,这让这些建筑看上去自然而有机。

从这张剖透视我们可以清楚看到建筑内部的空间是如何达成了巧妙的统一——外部的空间是矩形盒子,而内部的空间形状怪异,其实仔细看能发现,内部的空间是剧场、体育馆,这些建筑的功能就决定了它们的外形需要为观演、演出、竞技比赛做出一定的配合。上升的座椅保证了观众视线良好,而这也导致了看台从剖面来看是一个斜角。如果一味的塞入“长方体盒子”势必造成空间的浪费。

不难看出,上面这张图也有着异曲同工之妙,都是看似规则的外壳里“别有洞天”。有些时候,我们在在做一个建筑方案的初期,会将所有的空间假定成了规矩的方盒子,想追求空间变化的时候就引入中庭,又或者在平面设计上加入更复杂的流线。仔细想想,这些看似“丰富空间体验”的手法其实有的并不合时宜。那我梦就可以从上面三张图中学到一个打破思维定式的手段:让功能去引领形式,最终达成统一。这也就是说,在考虑空间形式的时候,不要被固有思维框住,多去思考这种功能需要空间做出什么妥协和配合。当空间如同骨架间的血肉将建筑丰盈起来的时候,所谓的流线、功能也会像血液和气息一样流通串接,服务于整栋建筑。

有机建筑总是被简单的理解为“乡土建筑”又或者是形态取自自然万物。诚然,黄金分割、对数螺旋形,生命循环的基本曲线等都给予建筑师无限的启发,但是将“有机建筑”的定义止步于此便限制了更多的可能性和解读。我们往往都只注意到了实有的东西及其作用,而忽略了虚空的东西及其作用,殊不知,正是各个看起来无关紧要的细节构建成了实用的整体。在建筑设计中,将这些看似细小的“虚空”设计到极致辅助建筑系统的日常运行,必将成为大的趋势。

作者:IMPACT STUDIO

链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/227952967

来源:知乎